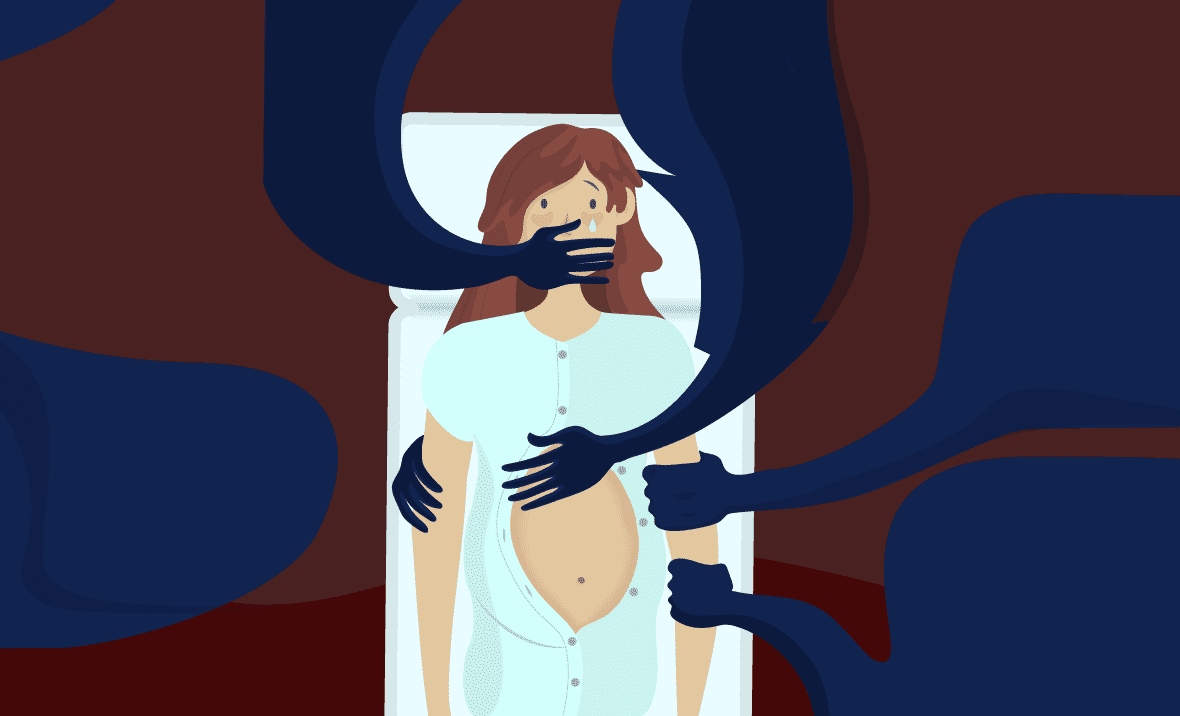

“Minha filha sufocou dentro de mim”: mulheres relatam violência obstétrica em hospitais de SC

Mães abrem seus corações e relatam os momentos de terror vividos durante o trabalho de parto

• Atualizado

Após dois partos marcados por violência obstétrica, Raquel, que estava com 37 anos, se preocupou quando engravidou novamente em 2019. Traumatizada pelas experiências que vivenciou nas gestações anteriores, ela esteve alerta em todos os momentos da gravidez da filha, que recebeu o nome de Melissa.

Em 2020, quando foi hospitalizada para dar à luz, Raquel não imaginava que sairia da maternidade sem a filha nos braços e sem o útero. A mulher alega que foi vítima, mais uma vez, de violência obstétrica — o que deu um destino fatal a sua terceira filha, que já nasceu morta.

Eu lembro de ouvir a médica gritar o nome dela [da bebê] e sair da sala. Meu marido me contou que ela mostrou a Melissa pra ele toda cheia de sangue. Eu fiquei esperando ela chorar. Pensei, ‘nossa eles vão levar ela, limpar, desobstruir alguma coisa e ela vai chorar’, mas ela não chorou.

RAQUEL.

Quando chegou ao hospital, em 26 de agosto, a mãe se opôs ao uso da medicação para indução do parto. Porém, segundo ela, um médico insistiu e, após quatro horas aguardando, sem o esposo por perto, o parto começou a ser induzido.

As enfermeiras furaram o meu braço umas sete vezes, doía muito e elas não achavam a veia. Eu falava ‘não, eu não quero soro’, até que elas chamaram mais duas enfermeiras para me segurar e tentar furar o outro braço. Eu achei aquilo muito apavorante.

Raquel relata que não recebeu nenhum suporte da equipe do hospital durante o trabalho de parto e que precisou pedir ajuda a uma colega de quarto para ir ao banheiro. Ela conta também que ficou sem comer por horas, já que a serviram uma refeição com carne de porco — alimento do qual é alérgica. Ao comunicar uma profissional sobre a restrição, ela falou para Raquel “deixar quieto” e seguiu sem receber comida.

Cerca de duas horas após o início da indução, uma médica realizou o exame de toque. De acordo com Raquel, ela já sentia muita dor. Foi neste momento que seu esposo recebeu permissão para entrar na sala onde ela estava e a encaminharam para o banho.

No banho, elas [as enfermeiras] não me seguravam. Eu sentei embaixo do chuveiro e fiquei sozinha. Eu estava toda molhada, com frio, dor e não consegui ficar muito tempo ali. Chamei uma enfermeira, ela achou ruim, e colocou um avental em mim, não me secou e nem me deu uma toalha para eu me secar.

Raquel lembra que estava sozinha durante o trabalho de parto e que, quando voltou do banho, pensou em pedir ajuda ao marido para deitar na maca. Porém, ele tinha sido barrado pelas profissionais, com a justificativa de que precisaria preencher os papéis da internação — documento que ela afirma que já tinha assinado.

A advogada Maria Cecília Seraphim, especialista em violência obstétrica, ressalta que a presença de um acompanhante durante todo o trabalho de parto não é só importante, como é um direito de qualquer gestante.

“Eu sabia que eu iria sofrer alguma coisa, mas não sabia a proporção”

Cerca de três horas após a indução do parto, Raquel conta que sentiu uma dor intensa:

Senti uma dor muito forte do lado esquerdo, como se alguém tivesse chutado uma bola. Foi como um estouro, na hora eu gritei para alguém vir me socorrer. Quando a enfermeira entrou, eu falei ‘olha, estourou minha bolsa’ e ela ‘ah que bom’. Então eu insisti: ‘mas estourou alguma coisa na minha barriga, me ajuda, está doendo’, e ela rebateu dizendo ‘ai, você já passou por isso’.

A paciente conseguiu ter o seu companheiro dentro do quarto e, mais uma vez, falou que a situação estava fora do normal. O desespero permaneceu por cerca de 50 minutos, até que um médico entrou para avaliar o seu estado. “Eu falei que a minha bolsa havia estourado e que estava com muita dor, mas ouvi dele que era normal. Ele disse que era para eu ficar quieta porque iria me examinar”.

O médico informou que a dilatação estava em oito centímetros e, em seguida, tentou ouvir o coração da bebê com o aparelho manual, mas de acordo com Raquel, não foi possível e ele solicitou o cardiotoco. Já em uma nova tentativa, a mãe relata que novamente não ouviu os batimentos de Melissa e que perguntou ao profissional se estava tudo bem, mas não recebeu maiores explicações.

Cerca de 45 minutos depois, Raquel não sentia mais contrações e foi tomada por uma sensação de queimação intensa, até que outra médica a atendeu e novamente houve uma tentativa de ouvir o coração da bebê. Segundo ela, mais uma vez não foi possível ouvir os batimentos.

Meu esposo perguntou se estava tudo bem e a médica falou que estava tudo ótimo. Ele rezava o tempo todo. Uma hora ele saiu e, quando voltou, me falou que eu passaria por uma cesárea. Eu pensei ‘ótimo’ e continuei deitada e completamente imóvel por uma hora.

A paciente conta que as enfermeiras entraram em clima de folia, avisando que a bebê nasceria logo mas, devido ao seu estado de sofrimento, não conseguiu reagir a notícia. O marido então pediu uma cadeira de rodas para o deslocamento dela até a sala de parto, mas a equipe recusou e disse que Raquel deveria ir andando. “Fui me arrastando até a sala. Quando cheguei, me anestesiaram e eu não senti mais nada, então deitei na maca e vomitei toda a carne de porco que tinha ingerido porque eles me chacoalhavam muito”.

Em seguida, o esposo entrou e ficou ao seu lado, segundo Raquel, ela olhava o marido e via os olhos dele completamente arregalados. “Ele disse que quando entrou eu já estava toda aberta, a equipe teve muita dificuldade para tirar a bebê. Eu tive uma ruptura uterina, meu útero estourou como uma bexiga e a bebê saiu de dentro, ela estava entranhada nos meus órgãos”.

Raquel não conheceu a filha

Melissa nasceu à 00h25 do dia 27 de agosto, com 3.660kg e sem vida. A mãe não conheceu a filha. “Logo depois meu marido veio me avisar o que tinha acontecido, eu lembro que disse a ele ‘como assim não vai ter mais bebê?’. Quando eu fui reagir à notícia, um médico veio e me apagou”.

O marido de Raquel conseguiu ver a bebê e pegá-la no colo. Ele contou à esposa que a filha estava cheia de manchas pelo corpo e que a médica disse que Melissa sofreu e morreu cerca de duas horas antes do parto.

Eu não fui assistida e monitorada em momento algum. Fiquei três horas com uma hemorragia interna gravíssima e com o útero rompido. A minha filha sufocou dentro de mim.

RAQUEL.

A obstetra Mylene Lavado, que atua no Litoral Norte, explica que a ruptura uterina é uma complicação rara, mas que pode acontecer quando a mulher já passou por uma cesárea em uma gestação anterior. Segundo ela, quando a complicação acontece, a equipe médica deve se preparar para realizar uma cesárea de emergência.

Após o parto, Raquel passou por uma cirurgia que durou cerca de três horas. No procedimento, ela teve seu útero retirado e foi avisado ao marido que ela poderia não resistir à cirurgia ou até mesmo ao pós-cirúrgico.

Sobre a morte de Melissa, Raquel relata que o esposo contou a ela que ouviu pessoas da equipe dizendo que “foi melhor assim” do que se tivessem ressuscitado a bebê e a “filha ficasse vegetando numa cama”.

Quando terminou a cirurgia e eu estava em observação, perguntaram ao meu esposo se eu tinha mais filhos. Quando souberam que sim, disseram: ‘ah, então ela não vai sofrer tanto pela morte da menina, né?‘.

“Acordei e não existia mais bebê”

Uma guia amarela e uma explicação “meia boca”, dizendo que a filha tinha morrido e que ocorreu uma “complicação no útero”: foram essas as explicações que Raquel contou ter recebido ao despertar. O documento em questão era uma orientação de como deveriam fazer para enterrar Melissa.

Como ela estava correndo risco de vida, o esposo relutou em deixá-la sozinha para fazer o enterro da filha, mas a médica insistia que deveria ser logo. Além disso, ainda teriam ouvido que “ali não era mais a Melissa e sim o corpo dela, que ficaria no frigorífico do hospital”.

Eu simplesmente acordei e não existia mais bebê, então? Era um pedaço de carne? Ficaria pendurada num gancho? A médica falou que teria um prazo de 30 dias do corpo no frigorífico, e que depois disso, o hospital descartaria.

Raquel recebeu a visita de uma psicóloga, que a lotou de perguntas, as quais ela não conseguiu responder. A mãe diz que gostaria de ter recebido uma preparação para se despedir da filha, mas que não foi assistida e teve medo de ver a bebê. “Eu não sabia o que iria ver. Eu ficava pensando nos meus filhos, que me esperavam em casa, pensando que eu chegaria bem e com a irmã deles nos braços. No fim, eu nem sabia o que responder para a psicóloga”.

Mais visitas apareceram no quarto. Uma delas, de uma enfermeira que presenciou o trabalho de parto. “‘Não imagino a sua dor, eu sou mãe e avó’, ela disse. Depois completou com uma fala que me matou: ‘nossa e ela era tão bonitinha’. Foi horrível porque eu nem conseguia ver a Melissa e entendi aquilo como se a bebê tivesse ficado exposta no hospital, todos viam e eu não conseguia ver”.

Raquel disse que o leito em que ficou tinha ao lado um papel, o mesmo que escreveram o nome de Melissa quando ela estava prestes a nascer. Só que agora, no local, havia apenas uma marca de corretivo, que haviam usado para apagar o nome da criança: “eu olhei aquele papel e pensei ‘nossa, ela realmente não existiu então, não teve criança, apagaram o nome dela dali'”.

Foram três dias de internação e uma alta com explicações que se restringiram aos medicamentos que deveriam ser tomados e a menstruação de Raquel, que não desceria mais.

O enterro da filha aconteceu dois dias após a mãe sair do hospital. No dia seguinte, Raquel acordou com leite vazando e os seios empedrados e precisou retornar á unidade. Uma semana depois, novamente ela foi ao hospital, dessa vez, para a retirada dos pontos. “Neste dia, um residente me atendeu e eu tremia. Ele me dizia ‘calma, você não vai sofrer, o que era para sofrer já sofreu’ e eu concordei com a frase dele e falei ‘é, eu perdi minha filha e o meu útero’”.

Ele me falou que no dia após o parto, o hospital inteiro ficou sabendo da história. Eu pedi então que ele me explicasse o que era uma ruptura uterina, e ele disse ‘olha, a ruptura uterina é como se você ganhasse na loteria, acontece entre um e um milhão de mulheres’. Eu saí de lá chorando e falei ao meu marido ‘ele falou que é como se eu tivesse ganho na loteria’.

Leia Mais

Em busca de justiça

No dia da retirada dos pontos, Raquel solicitou o prontuário médico e um novo desafio se iniciou. “Foi uma luta para pegar o meu prontuário, me enrolaram mais de duas horas”. Ela ressalta também que nem todas as informações estavam no documento.

Segundo a advogada Maria Cecília Seraphim, o prontuário médico é imprescindível para a apuração dos fatos, principalmente quando ocorre violência física. Já sobre as violências emocional e psicológica, Maria Cecília comenta que são mais difíceis de comprovar, já que não constam no documento. “Aí se mostra importante a presença testemunha que possa relatar sobre o tratamento que a gestante recebeu”, diz a advogada.

Raquel também considera que faltaram informações sobre Melissa no prontuário: “quiseram esconder de todo jeito, tinha apenas o peso dela, mas ela não era um pedaço de carne”, desabafa. Depois de denunciar o ocorrido na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), a mãe pediu a exumação do corpo da filha, já que não havia sido realizada a autópsia na bebê.

Eu pedi para fazer a exumação e analisar a bebê, mas o perito negou. Eu ainda falei, com dor no meu coração, ‘ela ainda está recente, fresca’. Eu também queria ver ela, com a exumação, eu teria a oportunidade de conhecer alguma coisa da minha filha, mas foi negada.

Sequelas físicas e emocionais

Crises de pânico e ansiedade são algumas das sequelas irreparáveis que a violência obstétrica trouxe para a vida de Raquel. Mesmo após 2 anos e 9 meses da morte de Melissa, a mãe segue incansável na luta por justiça.

Quando tinha o prontuário em mãos, ela se dirigiu a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Florianópolis e denunciou o hospital. O processo segue em tramitação.

Quando eu entrei na delegacia, encontrei uma policial lá e fui conversar com ela. Ela falou assim: ‘senta que a gente vai fazer um Boletim de Ocorrência de homicídio. Isso é um homicídio’. As minhas pernas amoleceram na hora. Porque eu vi que ela estava me escutando, sabe?

RAQUEL.

A coordenadora das DPCAMIs, Patrícia Zimmermann, explica que, caso a mulher identifique posteriormente que foi vítima de violência obstétrica, ela ainda pode denunciar o crime. “O autor da violência obstétrica, se comprovada, poderá sofrer processos na esfera criminal, cível (incluindo danos morais) e administrativo (conselho de ética médica, por exemplo)”, informa.

Outros casos em Santa Catarina

A história de Raquel é apenas uma em meio a tantos casos de violência obstétrica que acontecem em Santa Catarina. Porém, nem todas as vítimas formalizam uma denúncia. No caso de Fernanda, que teve seu bebê em Chapecó, ainda há o desejo de um dia registrar a violência obstétrica que sofreu em um hospital da cidade. A mãe teve o bebê em 2020 e relata que o tratamento recebido durante o parto do seu filho foi uma “tortura”.

Eu fiquei presa para ser torturada, não recebi nenhum tipo de apoio da equipe médica. Elas estavam ciente que eu tenho transtorno bipolar e ansiedade, mas em nenhum momento se preocuparam comigo.

No Vale do Itajaí, em São João do Itaperiú, Bruna, que teve uma gestação de alto risco e com pré-eclâmpsia, relata que foi submetida a mais de 30 horas de indução de parto normal em um hospital de Joinville. De acordo com ela, o trabalho de parto foi marcado por mais de 20 desmaios e por uma confiança na equipe médica, que ela se arrepende de ter tido.

Uma médica me avaliou e disse que tinha a opção de induzir o parto e ver se o bebê nascia em até 24h ou ir direto para a cesariana. Eu era mãe de primeira viagem e achei que a indução seria segura para mim e para o bebê. Depois, eu vi que o bebê não nascia e pedi por parto normal, e eles sempre diziam que estava quase nascendo. Foi tudo muito frio, parecia que não ligavam para mim.

Segundo Bruna, a situação só mudou porque o plantão da equipe foi alterado e uma outra obstetra, especialista em pré-eclâmpsia, a examinou e disse que ela não poderia estar há tanto tempo naquela situação. “Eu chorei e implorei, falei que não aguentava mais passar por aquilo e que se fosse para escolher alguém, que escolhessem meu filho. Ela chamou minha mãe, que estava como minha acompanhante, e disse que se esperassem mais, podiam perder eu e o bebê. Depois do parto, ainda tiveram situações em que eu me perguntava ‘é assim que nos tratam depois de ter bebê?'”.

A violência obstétrica e a privação dos direitos da mulher

De acordo com a lei Nº 17.097, a violência obstétrica é:

“Todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no período puerpério”.

Dentre as formas de violência, estão inclusos tratamentos agressivos e não empáticos, não ouvir as queixas e dúvidas da gestante, impedir que ela seja acompanhada durante todo o trabalho de parto, a realização de procedimentos sem permissão e explicações simples, entre outros.

A advogada Maria Cecília ressalta ainda que no trabalho de parto “é muito difícil a mulher conseguir se fazer ouvir, pela própria vulnerabilidade do momento”, e reforça que, ao perceber que foi vítima de violência obstétrica, a mãe pode solicitar o prontuário médico dela e da criança e realizar uma denúncia na DPCAMI, no Conselho Regional de Medicina, ou ainda na Secretaria da Saúde, caso a internação tenha sido em um hospital da rede pública.

Mesmo que já tenham se passado anos é preciso procurar ajuda e denunciar os fatos para se ter uma análise e saber se o fato caracteriza crime, qual o crime e se de fato ocorreu, explica Patrícia Zimmermann, coordenadora das DPCAMIs.

De acordo com a Agência FioCruz de Notícias, um estudo de 2010, da Fundação Perseu Abramo, revelou que uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência na assistência ao parto. Já uma pesquisa publicada em 2012 pelo Nascer no Brasil, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), informa que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofreram violência obstétrica, enquanto no SUS (Sistema Único de Saúde), a taxa é de 45%.

A equipe do SCC10 procurou a Secretaria de Saúde e a Polícia Civil de Santa Catarina para o recolhimento de dados recentes sobre a violência obstétrica no Estado. Porém, ambos os órgãos afirmaram que não possuem uma base dados sobre o crime em específico.

>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.

Quer receber notícias no seu whatsapp?

EU QUERO